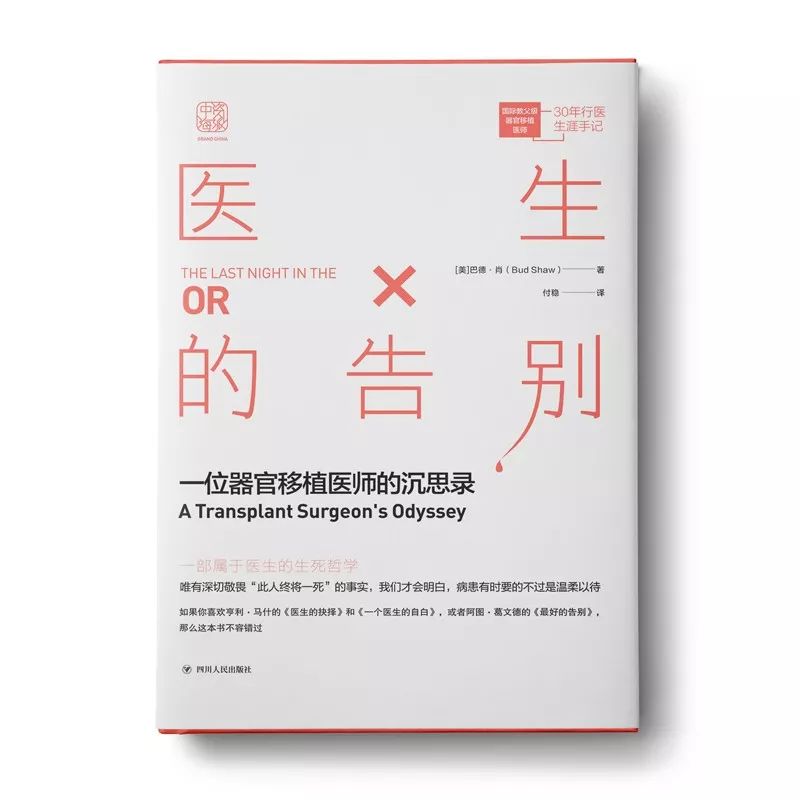

手术室内 动不动就血流成河、转瞬生死 手术室外 没人知道里面正在发生着什么……

连线头都剪不好的黄毛小伙儿巴德·肖;因为病人死在手术台而暴跳如雷的医生斯塔兹;认为医生完全能够掌控自己生命的患者;冒出“用一只装满氯化钾的针管结束患者生命”想法的医生……

30年间,在生命界限处,巴德·肖与病患无数次离别,而每次离别,都在他的心中凿出深浅不一的凹痕。于是,他写出了这本书——

白色巨塔里的故事为何说不尽?因为我们对生命的追问没有止境,而这些故事永远都会激发我们关于生和死的新思考。

1981年,巴德·肖来到当时的器官移植重镇匹兹堡,师从肝移植之父斯塔兹医生学习移植手术。

四年后,35岁的巴德·肖成长为享誉全球的器官移植医生。他离开匹兹堡,前往内布拉斯加州立大学创立移植中心,而这家机构也旋即成为世界最有声望的肝移植中心之一。

巴德·肖的医学事业是多数人无法企及的山峰,但也只有器官移植前线的同行们才可能体会他的高压和焦虑。他所有的呼吸和思考都被医疗工作占据,家庭关系遍布淤青,以致第一任妻子离他而去。他总是担忧得太多,睡眠却太少,还在中年时罹患焦虑症和淋巴癌。

不得不说,医生这个职业,简直是在拿自己的命换患者的命。

“不相信生命的人给我滚!”

在成为业界传奇之前,谁还没经历过令人尴尬到难以启齿的学徒期?

巴德·肖也不例外。按理说,能够加入肝移植之父团队的,都是医学天才,但斯塔兹的一连串呵斥有时会严重到让巴德怀疑自己还懂不懂手术。

一次换肝手术,病人的血管被切口截断,斯塔兹拼命为他止血。他从手术助理护士手里抓起一把又一把持针钳,不断缝合被切开的静脉,巴德·肖的三个同事抓住线尾稳稳地为缝线打结。于是巴德·肖也不失时机地抓住一根线尾准备打结,结果在绕第二圈时把线弄断了……

“该死!”斯塔兹骂了一句,在巴德·肖弄断缝线的地方又缝了一针。但这一次,巴德·肖用力过猛,把线从组织里拽了起来,血一下子涌了出来。这之后,巴德·肖觉得他至少能剪断线头,于是二话不说,抓起剪刀,剪断缝合线。“太短了,该死的!”斯塔兹骂道,“缝线会松掉,他会因失血过多而死。这样你就满意了吗?”“舜三郎你快来帮帮他,他根本不知道自己在做什么!”

怎么样,是不是很像第一次参与项目时战战兢兢的你?

其实,斯塔兹心里很明白他想要巴德·肖或其他助手做什么,但是几乎从不清楚地说出来,而是不断斥责他们,骂他们没有热情,不专注,不仔细,只会扯他的后腿。然而,这一切只是因为斯塔兹太在乎手术成败,高度的责任感甚至使他对手术又爱又恨。

如果有医生因为24小时的手术累得像被定住了似的,他就会提高警觉,爆发一串脏话激励他:“不相信生命的人给我滚!”“这里都没人在乎生命吗?快帮我,别妨碍我。你跟病人有仇吗?如果不把肝脏带回来,我就把你撕了用你的肝!”

无法想象,当了几十年医生的斯塔兹竟然还会在手术室大喊大叫,对助手抓狂,因为病人死在手术台上而暴跳如雷。“相信生命”正是他最坚定地灌输给年轻巴德·肖的信念。

一切真的尽在医生掌控之中?

手术室是医生的战场。他们在那里运筹帷幄、杀伐决断,拥有绝对的权力,而他们“唯一需要贡献的就是战场上的胜利”。

在做器官移植手术时,医生必须认识到,任何症状都可能在预示死亡,他必须竭尽全力寻找所有可能杀害病患的征兆。“最坏的考虑在患者身上应验的情况越多,用快速的应对措施及时挽救患者性命的次数越多,你就越能感觉到自己的智慧和强大。”

如果患者最终还是在手术中死去,巴德·肖会在病人身上寻找各种摆脱自责的理由:如果他能再年轻一些,更爱惜自己的身体一些,不吸烟也不酗酒……有时候他还会把这归结于病人命数已尽。但在现实中,这些借口只是一根让医生能够相信自己会掌控全局的救命稻草。

巴德·肖第一次见到哈钦森老夫妇的时候,告诉他们手术室只有他一人能够为哈钦森太太动手术,资历更高的医生都休假去了,而他在之前独立担当的手术中都没发生过失败的案例。他保证道:“不会有问题的。”

然而,因为某种巴德·肖自己也找不出来的原因,哈钦森太太还是在手术中离开了。他本想告诉哈钦森先生,一流的麻醉师没有参与手术,他对另一个参与手术的麻醉师没有信心,情况开始恶化的时候,他呆若木鸡,等到最优秀的麻醉师出现时,为时已晚。他还想告诉病人家属,他们断断续续做了一个多小时心肺复苏,在同事放弃时,他还推开对方,自己动手拼命按压,直到其他人都像看疯子一样看着他。

但是巴德·肖知道,说这些没有一点用处。他意识到,所谓掌控局面的能力,只是他为了生存制造的幻觉,他必须让自己有勇气为患者的生命战斗下去。

患者终将一死,他们生前在期待什么?

哈钦森太太的死第一次让巴德·肖的信念发生了动摇,他无法像斯塔兹医生那样,再次成为成功学的拥趸。他逐渐意识到,医生及时、准确的判断不是病人的免死金牌,他们的生命质量也不依赖于医疗的准确把控。他甚至无法参加肝移植患者的聚会,因为和他们握手,会让他想起那些手术失败的案例,那些没有等到器官的患者。

每当回忆起一个叫“汉娜”的小女孩,巴德·肖心里都会产生另一番感受。

“汉娜一刻也不让我清净”,是巴德·肖拒绝出席肝移植患者聚会的理由之一。但护士长告诉他:“她爱你,你拯救了她,你是她的英雄。”汉娜从3岁被巴德·肖救活一命起,就喜欢把自己的各种东西送给他,气球、饼干、炸鸡肉、宣传册、手指画、土豆沙拉等。

可面对汉娜,巴德·肖又会想起另一个他没抢救过来的8岁小女孩,希瑟。于是他以各种理由逃避汉娜,甚至收到她的婚礼请柬时也只是把它收起来忙别的事情。一年后,汉娜去世了,妻子问巴德·肖是否觉得难受,他只是淡淡地说:“不,我还好。不然又能怎么样呢?我还能做些什么?”

然而被压抑的真情总是需要找到释放的出口。他开始不断寻找汉娜的照片和卡片,发现自己忽略了汉娜这个活生生的人。虽然他没有做出嫌弃她的动作,但他意识到,自己本应伸出手,接受她的手指画,将她抱起来,告诉她,她的礼物对他而言多么珍贵。

在这部关于医生的生死哲学里,巴德·肖终于明白:唯有深切敬畏“此人终将一死”,他要的不过是温柔以待。

医生对待病患如此,我们对待他人,何尝不是这样呢?